【TECH BLOG #60】生成AIとエンジニアの関わり方

グリーエンターテインメント株式会社 エンジニア部シニアエンジニアのT.Nです。

TECH BLOGへの登場はずいぶん久しぶりです。

前回寄稿したのはいつだったっけ?と過去の記事を追ってみると、まだファンプレックス時代でした。

時の流れは早いものです。

今回は2023年12月から取り組んでいる生成AIの業務への導入に向けての取り組みと先日参加させていただいた”Google for Japan 2024”で得た知見など織り交ぜて、綴っていこうと思います。

生成AIとの出会い

弊社が属するGREEグループでは、グループ社員が誰でも気軽にChat GPTに実験的に触れることができる環境があります(モデルはGPT4)

日々、社員がSlackを介して生成AIにいろんな質問や依頼をして、生成機能を検証したり、会話的なやりとりを楽しんだりしています。

私も「XXXなプレゼンのプロットを作って」とか、けっこう大雑把な依頼をしていろいろと有効な活用方法を日々探ったりしています。

そんな中でも秀逸と感じるのは、やはり画像生成でしょうか。

(例)

君は宝石職人です

アレキサンドライトの特徴がよく分かる指輪の画像を生成して

実際、この画像に至るまでにはいろいろと生成AIとやり取りしてたりします。(もっと石を小さくとか、シンプルなデザインにしてとか、別の案を出してとか)

ただ、ここまで緻密な絵だと人間のアーティストにはどうしても遠慮してしまってリテイク出せないこともありますが、生成AI相手だとお手軽に依頼できるので、なかなかイメージ通りの画像を作れないにしても、描画は速いし、作業にかかるストレスが断然違うなと思います。

何より迅速にタスクを実行して、結果について丁寧に説明してくれる生成AIに好感を持つようになりました。

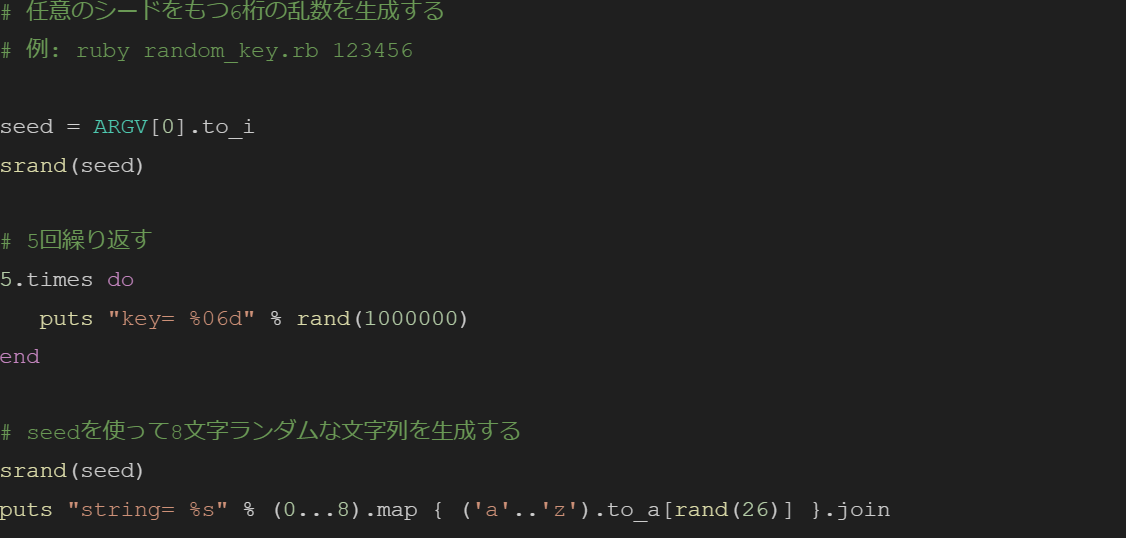

GitHub Copilotを検討

2023年の年末から、弊社エンジニアへGithub Copilotを導入するかを検討するために利用してます。

私の場合は、Visual Studio CodeとRiderの2つのコードエディタで利用環境を整えています。

GREEグループでは生成AIの使用については細かく定められたセキュリティガイドラインがあり、私が属するプロジェクトでは生成物をプロダクトリソースとして組み込むことはできません。

なので、主に制作ツール用のコード作成や即興で実行したいタスクに利用して検証を行っています。

非常に早くコード生成が可能になるものの、コードの実行結果や可読性などのコード品質はエンジニアが保証しなければいけないので、エンジニアの能力以上のことを実現できたとしても、結局は使い手の責任の範囲に収まる、ということに気付かされることがたびたびありました。

そのためコード生成の評価においてはコーディングスピードの向上とロジック作成効率化が望めるという感じに留まりました。

(あくまで、プロジェクト利用での個人の感想です)

GitHub Copilot Chatをバディに

GitHub Copilotの無料試用期間が終わり、追加検証するために組織アカウントでGithub Copilotを再導入した際に、Github Copilot Chatが機能開放されました。当初はさほど大きな期待はしていなかったのですが、その認識はすぐに改められました

「これは、私が好きなアイツだ」と

エディタに統合されたプログラミング特化型のChat GPT、というのが一番イメージに合ってると思います。

生成したコードはプロダクトに組み込めないという社内ルールがありますが、既存のコードの解析やクラスの詳細説明については、とても強力な能力を発揮しました。

それ以外にもエディタのショートカットキーとか、エディタのヘルプよりも素早く検索して、それでいてわかりやすく説明してくれるなど、次第にCopilotのチャットウィンドウでやりとりしてることが増えていきました。

そう、いつしかCopilotは良きバディになっていました。自然言語で聞けるというのが、非常にありがたく思えるようになりました。

例)

このクラスで負荷の大きい箇所はどこ?

このコードの問題点をピックアップして

他にも有用な使い方を今も模索しているところです。

Google for Japan 2024へ参加

Chat GPTやGithub Copilot Chatとの付き合いが深くなってきた頃に、縁がありましてGoogle for Japanへ参加させていただきました。

技術者向けGoogle Geminiのセッションだったのですが、Geminiが描く未来の方向が見えて非常に興味深い内容でした。

生成AIのモデルが用途によって選択できるようになり、多様なビジネスや開発に合わせて最適なチューニングを行えるようになってくると、この分野も成熟してきたなという印象を受けました。

誰もが生成AIを使ってアイデアの具現化や業務の効率化の恩恵を受けられるようにするには、いくつもハードルがあります。

Geminiでは

●レスポンス速度重視、精度重視など利用したいモデルを選択できる

●プロンプトバージョン管理や作成支援などの複雑なプロンプト記述のハードルを下げるアプローチ

●テキスト、コード、画像、音声、動画などのプロンプトで複数の入力タイプを使用できる(マルチモーダル プロンプト リクエスト)

●100万トークンを記述できるロングコンテキストウィンドウ

●生成AIの結果であることを示すウォータマーク技術(電子透かし)

●入力する知財データを基盤モデルのトレーニングに使わない

など、生成AI利用者の利便性向上ばかりじゃなく、管理側の懸念を払拭するアプローチを行っています。

(余談ですが、セッションのあとのGoogleオフィスでのサービス体験会において、Googleが取り込んできたセキュリティの歴史についての展示があり、毎年のように新しい取り組みを行っている話を伺うことができました。コンテンツや機密情報へのセキュリティの懸念が製品の導入にもっとも大きな影響を与えるので、Googleの底力を感じました。)

個人的な興味としては、他の生成AIに比べて圧倒的に長いコンテキストウィンドウを活かして、2時間規模の動画の要約が可能とのことなので、ぜひカンファレンスのセッション動画で試してみたいと思います。

料金も他のAIと比べるとだいぶお得ですし、お手軽に試せるのも魅力的です。無料で利用できる枠もありますので、まずはGeminiに触れてみるのをオススメいたします。

まとめ

生成AIに触れるようになって1年、直近6ヶ月は業務利用を目指して深く付き合ってきましたが、検証期間中にもすごい速さで進化を遂げて、利用環境も整備されてきました。

3ヶ月まえの中間レビューのときは、「限定的な利用しかできないし、導入したら業務が少し便利になるかな」ぐらいの温度感でしたが、今はガラッと意見も変わって積極的に導入したいという気持ちになっております。特に要約説明とか開発支援系タスクはどのプロジェクトでも有能なバディになってくれるはずです。

一般的に技術導入にはレポートや根拠となる説明資料も作らなきゃいけないのですが、「皆を説得できそうな{各生成AI}のレポートを作成して」、と生成AIに自分自身を売り込むプレゼンをしてもらおうかなと画策してたりします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail:info-ent@ml.gree.net